Colegio Electoral: cuando Argentina votaba como en Estados Unidos

El sistema de representación indirecta fue aplicado en nuestro país durante más de 100 años, ¿cómo y por qué llegó a su fin?

Sociedad02/11/2024 Franco Urrutia

Franco Urrutia

A lo largo de las últimas décadas, el sistema electoral de Estados Unidos capturó la atención de expertos y ciudadanos por igual. La elección del presidente en este país, aunque indirecta, es un proceso profundamente estudiado y debatido. Con 538 electores distribuidos en los 50 estados, estos representantes son los responsables de elegir al nuevo mandatario, basándose en los votos que los ciudadanos emiten en las urnas.

Este sistema tiene una característica fundamental: el candidato que obtiene la mayoría de los votos en un estado se lleva todos los electores de ese estado, sin espacio para la proporcionalidad. Para acceder a la presidencia, se requiere un mínimo de 270 electores. Esto significa que, en ocasiones, un candidato puede recibir más votos a nivel nacional y, sin embargo, no ser elegido presidente si su oponente logra conquistar estados clave con una alta cantidad de electores, como es el caso de California, que cuenta con 55.

Argentina, en su momento, implementó un sistema similar al estadounidense, aunque con particularidades que lo diferenciaron. El Colegio Electoral argentino fue concebido en la Constitución de 1853 y permaneció en funcionamiento hasta 1989. Según el doctor en Ciencias Políticas, Daniel Gattas, este sistema se estableció para elegir al presidente y al vicepresidente de manera indirecta, evitando la connivencia con el Poder Ejecutivo de turno, dado que los electores eran elegidos por los habitantes de cada provincia. La cantidad de electores correspondía al doble de sus legisladores nacionales, lo que otorgaba representación a las provincias más pequeñas.

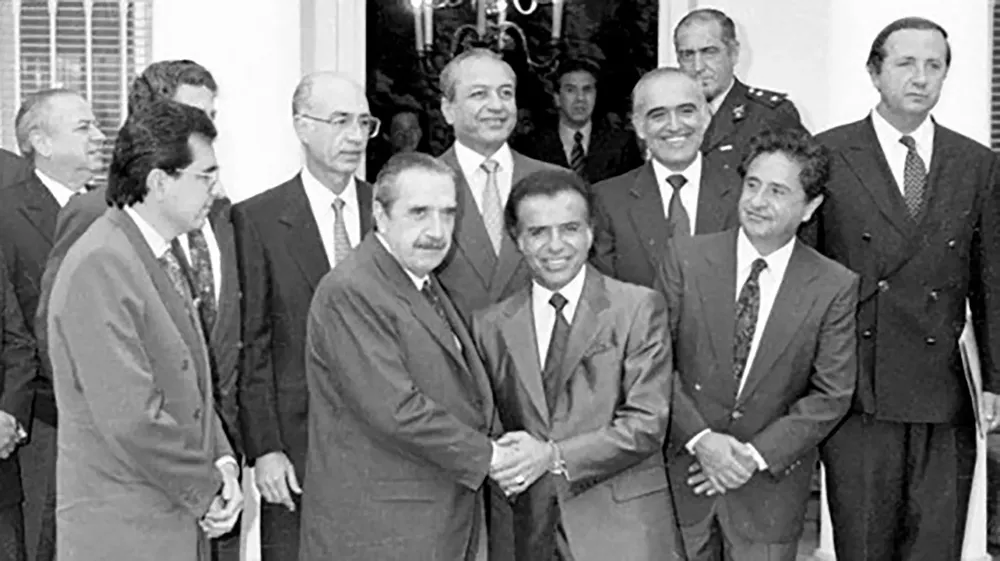

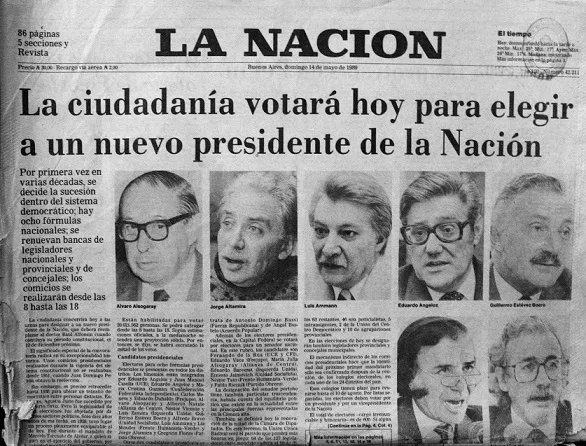

El caso argentino y el Pacto de Olivos

El Colegio Electoral argentino alcanzó su última aplicación en las elecciones de 1983 y 1989, cuando Raúl Alfonsín y Carlos Menem fueron elegidos respectivamente. Durante estas elecciones, se evidenció que el sistema podía generar resultados sorprendentes: Alfonsín obtuvo el 51,75% de los votos y alcanzó 317 electores, mientras que Menem, con solo el 32,7% de los sufragios, consiguió 312 votos electorales.

Este sistema tenía su propia dinámica en la representación electoral. Por ejemplo, a pesar de que Buenos Aires representaba el 37% del padrón electoral, solo contaba con el 23% de la representación en el Colegio. Este diseño permitía a las provincias más pequeñas tener una voz significativa en las decisiones nacionales.

A pesar de las virtudes que algunos analistas ven en el sistema del Colegio Electoral, en 1994, Argentina optó por un sistema de voto directo. Según Gattas, esta decisión fue impulsada por argumentos que señalaban al Colegio Electoral como "elitista" y capaz de "traicionar la voluntad popular". Sin embargo, el académico señala que, históricamente, este sistema no eligió nunca una fórmula que no hubiera sido la más votada.

En la actualidad, muchos argumentan que el peso electoral de los distritos más grandes, bajo el sistema de voto directo, creció desmesuradamente, dejando a las provincias más chicas en una situación de desventaja. Gattas sostiene que, si se hubiera mantenido el Colegio Electoral, las diez provincias menores tendrían un peso electoral considerablemente mayor.

La discusión sobre el sistema electoral en Argentina resuena con el proceso electoral de Estados Unidos, donde el debate sobre la efectividad y la representación del Colegio Electoral continúa. En un mundo donde la política y la democracia están en constante evolución, la historia de estos sistemas electorales nos recuerda la complejidad de la representación política y los desafíos que enfrentan los países al intentar equilibrar la voz del pueblo con la estructura de su gobierno.